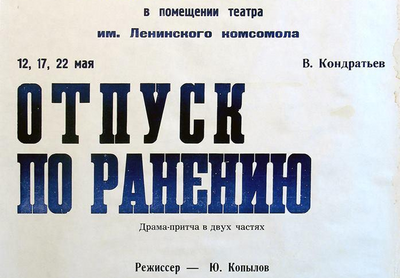

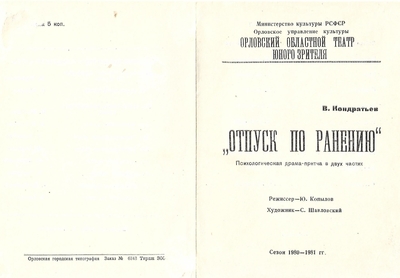

Вспоминаем спектакль «Отпуск по ранению»

Тяжелейшим испытанием, выпавшим на долю советского народа, стала Великая Отечественная война. Как рассказать о ней сегодня молодому поколению, знающему об ужасах войны лишь по книгам и рассказам? Эту задачу в 1981 году решила новая работа театра юного зрителя «Отпуск по ранению» (режиссер Юрий Копылов, художник Станислав Шавловский).

Вот как вспоминали работу над новой постановкой исполнитель главной роли и художник спектакля.

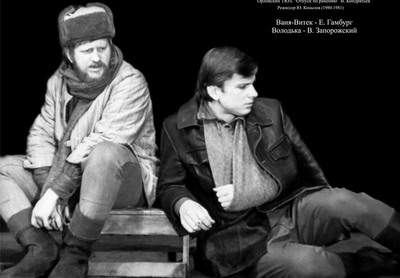

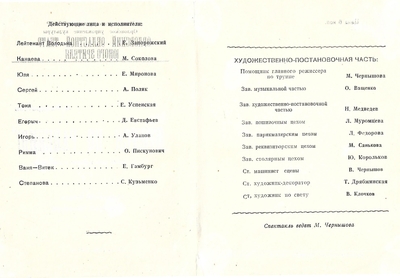

Виктор Запорожский (исполнитель роли лейтенанта Володьки) — заслуженный артист России, с 1976 по 1981 год — актер Орловского театра юного зрителя, с 1984 года — актер Московского академического театра имени В. В. Маяковского:

«Неистовость! Так вот, именно это качество, полагаю, двигало и Копыловым, и дорогим моему сердцу Вячеславом Кондратьевым. Мне было неимоверно сложно с этим жить и репетировать. Недостаток опыта и ремесла иногда приводили меня в отчаяние. Я старался уходить от имитации чувств и переживаний, но, признаюсь, мне это удавалось с трудом. Я сейчас стараюсь писать предельно честно. Другой разговор, на мой взгляд, смысла не имеет. Теперь мы отчетливо понимаем, что наша Победа и наше отношение к Великой Отечественной войне многим стоит поперек горла. И в этой бесконечной полемике сегодня мы, сами того не замечая, так углубились в тему войны, что наша память о погибших и ветеранах стала поистине священной! Работа была трудной, но очень интересной. Приходилось преодолевать свое несовершенство на каждом шагу, чтобы приблизиться к истинным переживаниям. Но эти усилия были благотворны. Они были направлены на созидание лучшего в человеке. Как можно быть здесь и чувствовать невозмутимое спокойствие, когда там твои друзья, в то же самое время, истекая кровью, разрывая на куски свою плоть, отдают свою жизнь, в конце концов, ЗА ТЕБЯ ЖЕ! Как так может быть!!! КАК ЭТО ВОЗМОЖНО!!! Вот это неистовство и эту бескомпромиссность авторы спектакля, в конце концов, и продемонстрировали всей своей последующей жизнью. Кондратьев — по-своему! Копылов — подвижническим трудом до своего последнего дыхания!»

Станислав Шавловский — главный художник Орловского театра юного зрителя (с 1976 по 1983 год), лауреат Государственной премии РФ:

«Режиссеру Юрию Копылову она понравилась, как мне кажется, потому, что в этой пьесе впервые была задета тема, где военные во время войны оказались «по ранению» в тылу, а война продолжалась. Герои столкнулись с проблемами, о которых раньше никто не писал и никто не ставил. Жизнь главных героев продолжалась не на войне, а в тылу далеко от фронта. Но им пришлось переживать то, что до этого в нашей драматургии не прослеживалось так остро. Мы с Копыловым решили ее как притчу. Этот жанр меня потащил на театральные метафоры, которые спровоцировали на смелые решения. Наши герои оказывались, например, в балахонах, ассоциирующихся с евангельскими мотивами, и в то же время с абсолютной жизненной правдой — это вопросы любви и веры. Общий образ художественного оформления представлял бункер погибших. На сцене была композиция забинтованных муляжей, и на этом фоне происходили подробные психологические коллизии действующих лиц».

А вот что писал кандидат философских наук Вадим Трынкин в газете «Орловская правда» после премьеры спектакля:

«Стилистику режиссуры (режиссер Юрий Копылов) характеризуют сложные приемы создания образного строя спектакля. В паузах между картинами звучит голос Володьки, пересказывающего сводки Совинформбюро. Почему не Левитан, а Володька воспроизводит документальный текст? Потому что бытие героя неразрывно слито с передовой, с боевыми действиями наших армий. Ежеминутно эта реальность пронизывает сознание Володьки, давая толчок его поступкам.

Образ спектакля строится из монтажных кусков-эпизодов. Каждый из них — доведение до кульминации и разрешение очередного конфликта. Предыстория остается между «кадрами». Медленно, в совершенно особом ритме движутся по сцене люди в белых халатах с накинутыми на голову капюшонами. Они открывают и закрывают створки сценической конструкции, реально направляя наше восприятие на только для них важные эпизоды: они могут безмолвно стоять в комнате тогда, когда персонажи спектакля бьются над своими проблемами. Кто они, эти странные призраки?.. Белый халат и шапочка были бы абсолютно понятны: медработник так же реален на войне, как и солдат. Однако художник сливает халат и шапочку в единый костюм, и персонажи в балахонах обретают символический смысл: военные санитары предстают в виде летописцев вечности. Они — зримые призраки войны, встающие на перекрестках тыловых скитаний Володьки.

Столь же многозначна и сценография спектакля (художник Станислав Шавловский). На передних створках сценической конструкции — перебинтованные муляжи исковерканных войной человеческих тел. И в этом художественном образе — та же многозначность обобщений. В рамках военного времени перед нами — учебный класс для медсестер, где наглядно представлены способы наложения повязок при различных ранениях. Но передний план декорации ведет к символической глубине: мы видим войну как бы глазами военного хирурга.

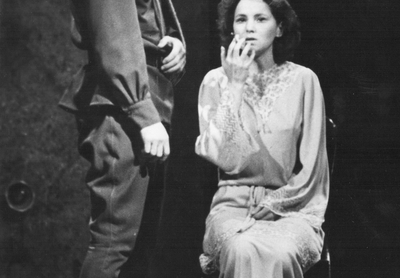

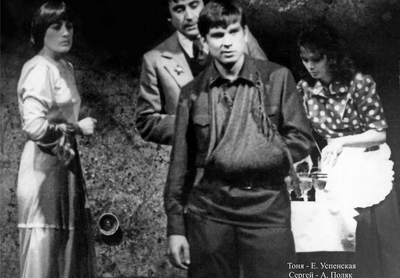

Имя хирурга — память о погибших двадцати миллионах советских людей, память святая и неискупимая. Это она ведет режиссера, творческий коллектив театра и нас, зрителей, по окопам отгремевшей войны, знакомит с судьбами ее героев. Высоко мастерство большинства исполнителей. Не было бы спектакля в его сложной диалектичности, если бы со своей задачей не справился актер В. Запорожский (лейтенант Володька). Строго и убедительно, без экзальтации, без ложной патетики играет актриса В. Журко роль Степановой, поразительно стойко идущей по пути узнавания о гибели своего мужа. Тонко и многопланово сыграна роль Сергея актером А. Поляком. Трепетна и трогательна Юлька в исполнении актрисы Е. Мироновой. Подчеркнуто сатиричен и одновременно вполне достоверен, внутренне гибок образ Егорыча, созданный Д. Евстафьевым. Точна и обаятельна в роли Тони Е. Успенская. К сожалению, не вплетается в сложную сеть взаимоотношений между персонажами образ матери Володьки (актриса М. Соколова). Мы видим результат — слезы, а желателен драматичный и напряженный поиск существа, перерожденного войной сына, со всей беззаветной преданностью ему, трогательностью, теплотой и строгостью. Причем важна не только внутренняя, но и внешняя многоплановость роли. Обделен вниманием постановщика образ Вани-Витька, хотя отведенную ему долю участия в спектакле актер Е. Гамбург играет высокопрофессионально.

Пафос спектакля — утверждение высочайших нравственных ценностей, необходимых современной молодежи, стремления быть всегда на передовой. Не укрываться за спины других, не отсиживаться в теплых каморках, а бескомпромиссно вставать в первый ряд борющихся за добро и справедливость. С этих позиций спектакль «Отпуск по ранению» монолитен, диалектичен и гражданственен».

09.07.2025